近日,北京市住房和城乡建设委员会公布了《2024年度北京市智能建造试点工程项目名单》,中建二局一公司新国展二期项目、太阳宫中建玖合府项目获评“2024年度北京市智能建造试点工程项目”,标志着两个项目在智能建造工作中形成了可复制可推广的智能建造实施经验,为推动首都建筑业高质量发展贡献力量。

新国展二期项目

新国展二期项目位于北京市顺义区,总建设面积约61万平方米,包括展厅、登录厅、会议中心和配套五星级酒店等多种业态。项目建成后将成为北京市单体规模最大、技术最先进、功能最完善的综合性会展场馆。是落实首都“四个中心”战略定位、促进国际交往中心建设的重要载体。

智慧赋能钢结构施工

项目属于钢结构工程,用钢量大、施工类型复杂,为确保施工一次成优、一次验收合格,基于钢结构深化设计模型,项目采用Sinocam自动套料系统进行预制加工,加工覆盖本工程的所有零部件,做到100%的数控切割率。预加工完成后通过激光扫描对钢构建进行虚拟拼装,在实际安装中,赋予构件专属ID,根据ID号码逐一拼装,后续再利用RFID技术(无线射频识别、电子标签)对构件的下料、运输、安装进行全过程追踪管理。与传统方式相比,在人员、材料、机械投入上均有节约。通过无线射频识别,项目减少材料浪费,实现98%钢材利用率,提升了钢结构施工效率与质量,取得了良好的经济和社会效益。

“互联网+”全周期应用

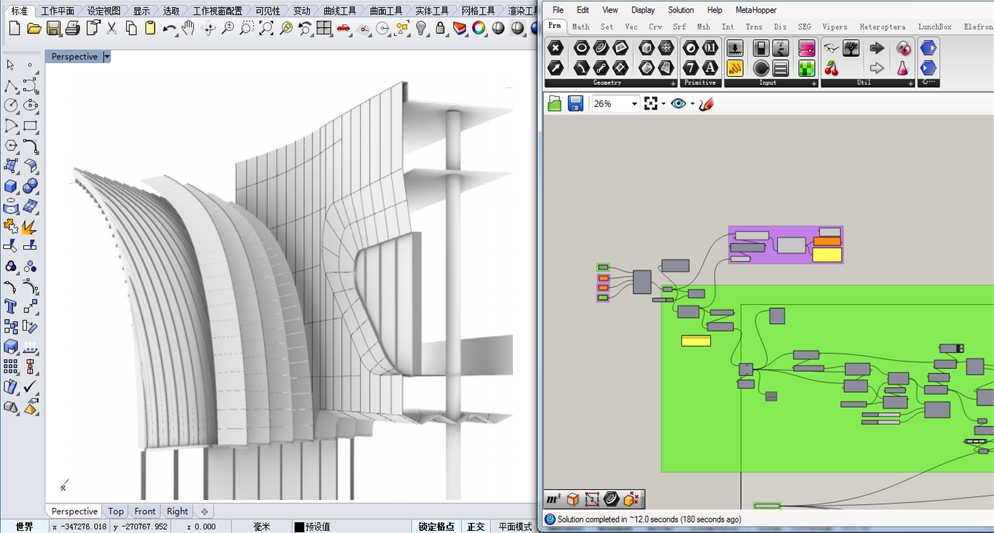

项目充分利用BIM等信息化支撑手段,实现建设项目全生命周期信息化的精细管控。在幕墙和金属屋面深化设计中,通过BIM三维建模,实现相关构件空间位置确定、细部节点处构件异形构造推敲,在建模中发现图纸问题,及时对工程量进行统计,保证物料进场和施工的同步性。此外,通过BIM建立模型将幕墙、金属屋面的施工可视化、参数化,按照现场可能发生的工作面和碰撞点进行方案调整,实现方案的可施工性,避免了大量的拆改和材料的浪费,同时将完成后的方案通过三维剖面图及动态漫游等方式展示给施工工人,使工人理解施工方案,保证施工质量的同时缩短工期。

科技助推安全管理提升

项目综合应用BIM和云技术、物联网、移动端、智能设备等数字化技术,建立智慧工地平台,驱动工程施工现场精细化管理。基于与现场一致的数字孪生BIM模型,通过对施工现场人、机、料、法、环等各关键要素的全面感知和实时互联,实现工地的数字化、在线化、智能化。项目利用智慧工地平台集成项目信息、数字工地、劳务管理、塔吊监控、环境监控、质量管理、安全管理等模块,通过集成现场各个终端的数据,在平台进行显示,更好的对现场人员安全、设备安全、生活安全进行控制。提高生产管理及协同效率。

中建玖合府项目

中建玖合府项目位于北京市朝阳区太阳宫乡,项目总建筑面积 11.2万平方米,通过运用先进的数字技术,搭建智能安防、科技健康与智能家居系统,建立起动态服务,创造安全智能健康的5G智慧社区,将成为太阳宫地区地标性住宅建筑群,拓展未来人居生活,致力于塑造国际化都市人居生活新标杆。

科技引领保障施工进度

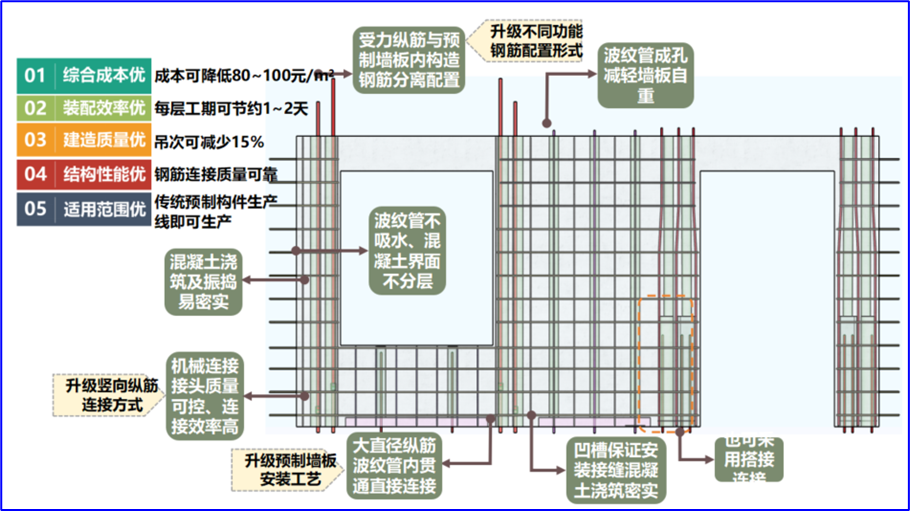

项目8#、9#楼因与地铁建设冲突,经协商,两栋楼暂缓建设,但整体工期不变。为保障缓建区施工进度,项目成立工期进度科技攻坚小组,协同中国建筑标准设计研究院专家,采用悬挑架+定性钢背楞+独立三角撑的模架体系,为高效施工提供保障。同时,项目针对不同楼栋制约因素,统筹规划,更改使用铝膜快拆体系、三角悬挑脚手架、装配式混凝土结构等同现浇技术体系(EMC),大大提升项目周转料具速度和装配式浇筑成型时间,极大缩短标准层施工时间,保障施工质量,累计节省工期30天。

精细管控优化施工工序

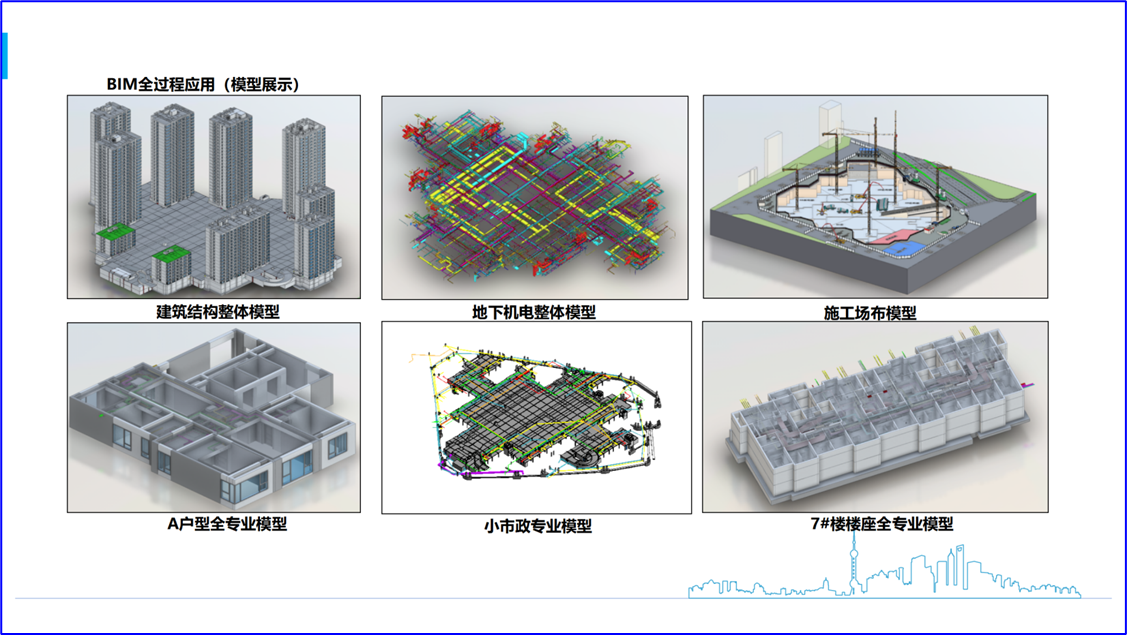

项目以推动智能建造与新型建筑工业化协同发展为目标,明确采用BIM穿生命周期应用,利用BIM技术对高标准建造进行全过程精细化管理,建立三维场布模型,进行临建场地资源整合,控制生活区临建布置成本,节约临建总费用;深化机电模型,针对机电模型和土建模型碰撞区域进行优化设计,避免返厂加工;建立虚拟样板,避免现场样板制作投入大量钢筋混凝土;运用BIM模型,前置图纸缺陷,节省设计变更费用。通过多种智能化举措,大幅压缩设计与施工周期,模拟先行指导项目实施,为项目节省成本近百万,有效提升项目盈利水平。

智慧管理助推绿色施工

项目位于高密度的居民区,对噪音管理有严格的要求。通过创建智慧工地,采用喷淋联动系统等措施及技术的应用,降低施工现场噪音、扬尘污染及有毒气体、固体废弃物的排放,利用场布模型结合立面效果与隔音需求分析,对周围居住区、教学区位置布置14米隔音围挡,减少对周围居民区的影响,助力项目扰民费用谈判,节省费用100余万;通过BIM资源把控技术、机电管线碰撞检查技术、预应力钢筋技术等,节约材料的使用,提高材料的利用率,减少了市场材料消耗及建筑垃圾排放。

下一步,公司将充分发挥“智能建造试点工程”的示范引领作用,力争形成更多可复制可推广的经验做法,持续推动智能建造在项目的落实落地,为建筑行业智慧化转型升级贡献央企力量。